新能源汽车火灾背后的隐藏隐患排除电池因素后探究真凶

随着新能源汽车销量持续攀升,安全问题已成为公众热议的焦点。谈及安全,起火事故常被默认与电池故障直接挂钩。然而,随着相关技术的飞速发展,安全隐患正悄然转移到其他环节中。

10月5日,福建省宁德市霞浦县一辆阿维塔06在停车场发生火灾,引发广泛关注。现场视频显示,在该车辆起火后数分钟内,火势迅速蔓延,引燃周边多辆车,造成不同程度的损坏。

事件发生后,部分信息迅速在网络传播,社交媒体上不少用户都对火灾起因给出自己的见解,与电池相关的质疑更是成为舆论焦点。

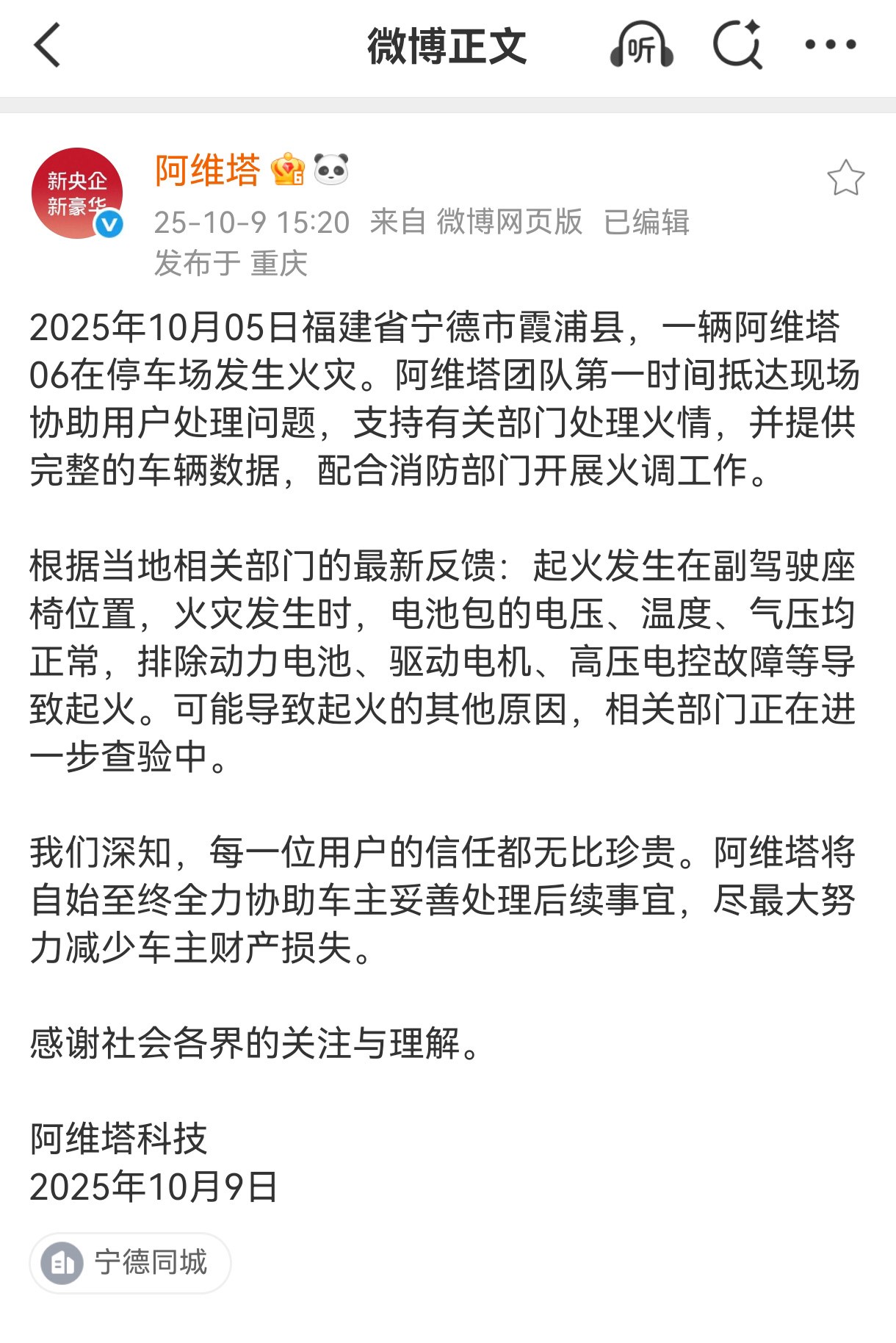

针对上述质疑,阿维塔官方于10月9日发布声明称,10月5日福建省宁德市霞浦县,一辆阿维塔06在停车场发生火灾。根据当地相关部门的最新反馈:起火发生在副驾驶座椅位置,火灾发生时,电池包的电压、温度、气压均正常,排除动力电池、驱动电机、高压电控故障等导致起火。可能导致起火的其他原因,相关部门正在进一步查验中。

阿维塔方面还在声明中表示,火灾发生后,团队第一时间抵达现场协助用户处理问题,支持有关部门处理火情,并提供完整的车辆数据,配合消防部门开展火调工作。并将自始至终全力协助车主妥善处理后续事宜,尽最大努力减少车主财产损失。

过去,电池热失控被视为新能源汽车起火的“万能解释”,但此次事件表明,火灾诱因远比想象中复杂。新能源汽车作为新兴事物,安全疑虑被放大,很大程度上源于公众对新技术的不熟悉。

相比之下,燃油车自燃常被归因于线路老化或油路泄漏,认知度较为成熟,公众对这类风险已形成稳定预期,相应的检查流程也已形成标准。例如高车龄的燃油车在保养中,会重点检测电路老化和油路密封性,杜绝安全隐患。

在新能源汽车快速普及的背景下,我国已建立起严格的电池安全标准。2025年3月,工信部发布“史上最严动力电池安全令”,将电池“不起火、不爆炸”从推荐性要求升级为强制性要求。

该标准虽将于2026年7月正式实施,但部分头部企业已提前采用更严格的安全标准。阿维塔在相关资料中,就曾详细展示了其电池安全性能。,通过了火烧、针刺与底部撞击三项严苛测试,且均未发生热失控、起火和爆炸现象。

排除电池因素后,汽车发生火灾的“真凶”往往藏在看似无害的细节中。

例如,车内易燃物品是重要诱因。夏季暴晒后,车内温度可达70℃以上,打火机、含酒精的香薰蜡烛等极易爆炸或是融化,接触座椅织物等可燃物即可能引发火灾。

同时,车内物品聚焦阳光也可能导致火灾。矿泉水瓶、眼镜等透明物品在阳光下会形成“凸透镜”效应,焦点温度可超100℃。若落在座椅套、纸巾等易燃物上,可能缓慢引燃。

因此,高温天气预防策略至关重要,选择阴凉通风处停车,避免长时间暴晒,车内勿放置香水、打火机、罐装喷雾等易燃物,并定期检查车辆电路系统,尤其是改装线路,以有效预防火灾。

当下,新能源汽车的安全防护正从被动应对转向主动预防。技术创新与监管体系协同发力,推动车辆安全水平稳步提升。

车企方面正积极应用高稳定性固态电池材料和智能热管理系统,并实时监测电池温度、电压等关键参数,一旦发现异常,便迅速启动车辆降温或断电防护措施,从源头有效阻断自燃风险。

同时,市监总局建立了完善的新能源汽车火灾调查机制。要求企业在事故发生后两天内完成信息上报,尽量保持火灾事故救援后的状态。通过数据预分析+现场勘察+物证采集的方式,精准确定起火点及火灾致因。

安全是新能源汽车发展的基石,这不仅关乎企业声誉,更关乎用户信任。随着电池技术的成熟,新能源汽车安全防护的重心正从电池安全转向使用安全。这意味着,安全防护需要覆盖从生产到回收的全生命周期,涵盖从电池到车内的每个细节。